- コンプライアンス

受注直前での取引不可を無くす、コンプライアンスチェックの自動化

公開日:

企業のコンプライアンスを重視する動きが⾼まるなか、取引先のコンプライアンスチェックは健全な企業活動に不可⽋となっています。本記事では、チェックに生ずる課題と解決方法についてポイントを解説していきます。

※本記事は2021年2月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。

目次

2人に1人の営業パーソンが「受注前に取引不可」となった残念な経験有り

近年、大企業においても法令違反や不祥事が発生しており、コンプライアンスが重視される風潮がより高まっています。不正会計や情報漏えい、インサイダー取引など重視すべき事例は多くありますが、コンプライアンスの中でも特に気を付けなければならないのが、反社会的勢力とのつながりです。

2007年には、政府から反社会的勢力との関係構築を防ぐために、『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』が発表され、契約書や取引約款などに暴力団排除条項を導入することが定められました。また2011年には、地方自治体が市民や企業に暴力団への利益供与などを禁じる『暴力団排除条例』が全国で整備され、社会全体として反社会的勢力の排除に向けた働きが活発になっています。

反社チェックとは

契約や取引を行う際、取引先企業や個人について、反社会的勢力との関係がないかを確認する取り組みのことを「反社チェック」や「コンプライアンスチェック」と呼びます。反社会的勢力の中にはさまざまな種類が含まれ、暴力団やその関係者から総会屋、政治・社会運動標ぼうゴロなどがいます。

企業が健全に活動する上で必要な取り組みである一方、チェックの方法は厳格に定められておらず、個々の企業に任せられているのが現状です。

営業現場で求められる迅速なコンプライアンスチェック

新型コロナウイルス感染症の拡大によって多くの企業の業績は厳しく、商談もオンラインへの移行が進んでいるものの、質的な課題が多く挙げられるのが現状です。

Sansanの調査によると、オンライン商談が増えたビジネスパーソンのうち、76.7%の人が「ビジネス機会損失が発生している/発生する不安を感じる」と回答。17.1%が「対面よりも受注率が下がる」と回答しており、商談の受注率に影響が出ていることが伺えます。

【参考】Sansan、コロナ禍における企業の商談・人脈・顧客データに関する調査を実施|Sansan株式会社のプレスリリース

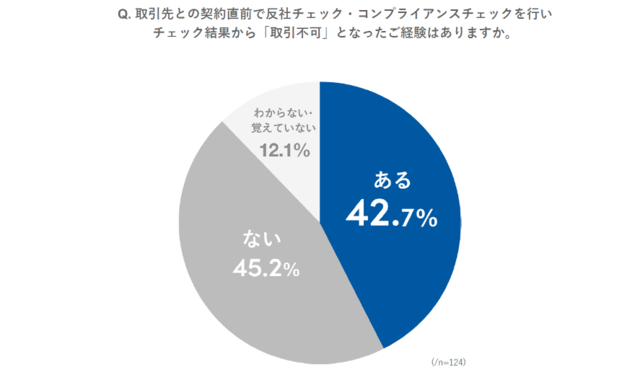

企業としては少しでも多くの商談を成功させて受注したい状況ですが、実は多くの営業パーソンが、コンプライアンスチェックに悩まされた経験があります。Sansanの調査によると、後は契約を締結するだけという段階でコンプライアンスチェックに引っかかり、取引不可と判断された経験がある営業パーソンは42.7%いることが分かりました。およそ2人に1人という確率です。

商談を重ねてきたにも関わらず、受注目前で取引不可と判断されることは極力避けたいですよね。できれば営業活動を始めるタイミングで、反社チェックをはじめとしたコンプライアンスチェックを行うべきでしょう。しかし、実態は容易なものではありません。

営業アプローチ直後のチェックはコンプライアンス担当の負担に

契約直前でコンプライアンスチェックによって取引不可となることを防ぎ、営業活動を効率的に行うためにも、もう少し手前の段階でコンプライアンスチェックは実施しましょう。できれば、営業先の企業と接点を持ったタイミングでチェックを行えることが理想です。

しかしながら、実態としてコンプライアンスチェックは契約を結ぶ直前に行う企業も多いのではないでしょうか。接点を持った企業全てをチェックすると、膨大な件数の確認が必要となり、コンプライアンスチェックを行う担当者には大きな負担が生じるからです。

その主な原因として挙げられるのが、コンプライアンスチェックの方法があいまいで、特に人力で多くの作業を行っていることです。

担当者の大きな負担となる原因は「人力」でのチェック体制

実際のコンプライアンスチェックの主な作業としては以下のようなものが挙げられます。

- インターネットなどを使ったキーワード検索(Google・Yahoo!など)

- 記事データベースを使ったキーワード検索(日経テレコンなど)

- 自社データベースとの照合

- 登記情報の変更履歴の確認

- 業務・業績の確認

- 業界団体への問い合わせ

- 専門の調査会社による情報収集・レポート

- 暴追センターでの紹介

上記から分かるように、反社会的勢力の情報を正確かつ簡単に照会できるデータベースのようなものは公には存在せず、情報収集の方法は多岐にわたっているのが現状です。また、情報を補完する観点から、インターネットと登記情報でのダブルチェックを行うといったような、二つ以上の手段で反社チェックを実施することが推奨されており、それに加えてこれらの作業は人力で行われているため、大きな負担となっています。

属人的なチェック体制により発生する課題

属人的な情報収集がコンプライアンスチェック作業のメインとなることで発生する課題もあります。

Sansanの調査では、コンプライアンスチェックに従事したことのあるビジネスパーソンにその課題について尋ねたところ、37.3%が「信頼できる情報源が分からない」、35.0%が「インターネットでの調査では情報の信頼性が薄い」と回答しており、信頼できる明確なデータが存在しないことが課題として挙げられます。

また、同調査では29.5%が「チェックが属人化している」と回答し、担当者が独自の判断基準でチェック業務を行うことに課題を感じていることがうかがえます。

コンプライアンスチェックは自動化・信頼性・定型化がポイント

このように、コンプライアンスチェックはまだまだ人力での作業が多いことから、チェックに時間を要するだけでなく、判断基準にもばらつきが生じたり、網羅的にチェックすることが難しかったりと、さまざまな弊害が出ているのが現状です。

工数の増加・属人化を解決する上で検討したいのが、コンプライアンスチェックの自動化です。コンプライアンスチェック・反社チェック専用のサービスを導入することで、チェック作業を自動化でき、チェックの負担を軽減し、営業活動の早いタイミングでのチェックも可能となります。効率的かつ正確にコンプライアンスチェックを行うことができます。

営業DXサービス「Sansan」のリスクチェック機能では、名刺をスキャンしてデータベースに取り込むだけで、名刺情報を起点に企業データベースから反社会的勢力との関わりを自動で1次チェックし、あらゆるリスクを検知できます。

詳細はこちらのページをご確認ください。

コンプライアンスチェックを正確かつ効率的に実現しよう

企業によるコンプライアンスの順守が重要さを増している昨今。必要な業務とはわかっていてもそのチェックの難しさから属人的な作業となり、効率的に実施できていないケースも多くあります。

一つひとつの商談を確実に効率的に受注させたい状況だからこそ、コンプライアンスチェックを事前に、そして効率的に行う方法を検討してみてはいかがでしょうか。

リスクチェック powered by LSEG/KYCC

リスクチェックのサービスについて、ご利用の流れや導入後のメリットについて説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部