- ナーチャリング

メールを打てども成果につながらない…リードナーチャリングの質を向上するには?

公開日:

更新日:

業績回復の一手として、過去の接点を活用して商談を創出する「リードナーチャリング」が注目されています。この記事では、よくある失敗例を交えながら、リードナーチャリングで成果を挙げる方法を紹介します。

※本記事は2021年2月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。

目次

いま、リードナーチャリングが重要視されている理由

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、売り上げが伸び悩む、もしくは落ち込んでいる企業も少なくありません。また、Sansanが行った調査によると、商談数も減少傾向にあります。「業績が悪化した」と答えた企業は全体の54.0%、商談数が減ったと答えた企業全体の46.8%にのぼりました。

【参考】Sansan、コロナ禍における企業の商談・人脈・顧客データに関する調査を実施|Sansan株式会社のプレスリリース

既存の接点を活用したリードナーチャリングに注目が集まる

このように、新規リードの獲得に苦戦している状況から、新たな施策を打ちづらいため、既存の顧客接点を生かしたリードナーチャリングが注目されています。MarketingSherpa社の調査によると、リードナーチャリングを行わなかった場合、獲得した全リードのうち、売り上げにつながるリードは21%にとどまることが明らかになっています。

また、Strategic IC社の調査では、リードナーチャリングを行うことで、通常より33%のコスト削減、かつ、50%の売り上げの向上が見込めるという結果が出ています。

コストを削減しつつ、売り上げを回復させるために、既存の顧客接点を活用したリードナーチャリングが重要視されています。

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは“見込み顧客の育成”のことです。見込み顧客の購買意欲を高め、購買につなげていくための一連のマーケティング活動を指します。最終的なゴールである受注を達成するために、リードナーチャリングでやるべきことは以下の三つです。

- 信頼関係を築く

- 購買意欲を高める

- 潜在ニーズを把握する

例えば、過去に接点があったリードに対して、オンラインセミナーやウェブコンテンツ、メルマガなどを活用しながら、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供して信頼関係を築き、個別メールや架電などで見込み顧客の潜在ニーズや課題を把握します。そして、見込み顧客に「この商品・サービスなら課題を解決できるかもしれない」と購買意欲を高めてもらうことなどが例として挙げられます。

この三つを達成することで、リードナーチャリングでの大きな成果が期待できます。

リードナーチャリングの三つのメリット

注目が集まっているリードナーチャリング。続いては、リードナーチャリングの三つのメリットを紹介します。

(1)商談獲得のコストと工数削減

新規のリード獲得施策は相応の費用と時間がかかるものです。これに対して、過去に失注した顧客、展示会やセミナー、営業が商談時に獲得した名刺などの既存の接点も活用できるリードナーチャリングでは、新規のリード獲得だけに頼らないマーケティング活動が可能になります。集客コストを抑えつつ、商談数の増加が見込めます。

(2)売り上げの増加

営業担当者がフォローできる顧客の数には限りがあります。受注確度が高い見込み顧客には営業が対応し、課題が明確化していない見込み顧客には、マーケティング部門やインサイドセールスがメールやウェビナーなどでリードナーチャリングを行うことで、営業活動が効率化されます。確度の高い顧客に営業が集中できるため、売り上げの増加が期待できます。

(3)顧客との信頼関係の構築

BtoCの高級商材やBtoBでの購買の意思決定にとって重要なことは、購買担当者が「失敗しない」ことです。購入後に社内からの評判が悪いと個人の評価にもつながりかねないからです。それゆえ、購買担当者は信頼できる企業や人から購入したいという意思が働きやすいです。リードナーチャリングによって、適切なタイミングで有益な情報を届けることで、購買担当者は良いイメージを持つようになり、商談前から信頼を築くことができます。

リードナーチャリングでよくある失敗

営業活動において、見込み顧客の獲得が必要なことは言うまでもありません。そこから商談化し、受注という成果へつなげるためにはリードナーチャリングの量と質が重要です。新規リードの獲得と並行して、多くの企業が取り組んでいるリードナーチャリング。重要性を認識し施策の数は打っているのに、商談化数や受注数が増えず成果が出ないことに悩む担当者は少なくありません。

この課題を解決するために、リードナーチャリングで実施しているメルマガや架電時のトークスクリプトなど、施策一つひとつの量や質の改善に注力することは多いのではないでしょうか。しかしながら、成果が出ない根本的な原因は実は別にあります。

リードナーチャリングで成果が出ない本当の理由

リードナーチャリングで成果を出すためには、さまざまな施策を改善する前に、見込み顧客のデータベースの量と質という根本的な部分に着目することが重要です。

1.マーケティング部門が持っている情報“のみ”を使用している

まずはデータベースの量の問題。リードナーチャリングに取り組んでいるものの成果が出ない企業によくあるのは、マーケティング部門で取得したデータのみを活用し、実行していることです。マーケティング部門が持っている顧客の情報は会社としては一部のみ。社内には、営業部門が持っている過去に接点があった顧客の情報、インサイドセールスが持っている問い合わせ顧客の情報もあります。

顧客接点を網羅し最適なコミュニケーションを取るためには、社内のあらゆる部門の接点情報を顧客データベースで一元管理することが不可欠なのです。

2.リード獲得時点の古い情報を使用している

次にデータベースの質の問題。リードナーチャリングのゴールは受注です。従って、どの企業をターゲットにするのか、企業や人の正確なデータの把握が鍵を握ります。Sansanの調査では、1年間で顧客の情報は48%変化することが判明しています。例えば、マーケティング部門から人事部門に異動したリードに、マーケティング業務の効率化を実現するサービスを紹介しても残念ながら反応は期待できないでしょう。

リード情報の取得時から更新されていないデータや抜け漏れがあるデータを使用すると、「アプローチすべきリードが分からない」「関心がない情報を提供してしまう」「定常的なコミュニケーションが取れない」といった問題が発生します。リードナーチャリングで仕掛ける施策が的外れなアプローチとなり、無駄打ちが多くなってしまうのです。

成果を出す鍵は、顧客データベースの構築にあった

ここまで説明してきたように、リードナーチャリングで成果を上げるためには、全社の顧客情報をデータベースで一元管理すること、そのデータベースを正確で最新の状態に保つことが不可欠です。施策一つひとつの改善は二の次です。リードの量と質が担保されることで初めてリードナーチャリング施策が生きて大きな成果につながります。

営業DXサービス「Sansan」は、名刺をスキャンするだけでリードナーチャリングに活用できるデータベースを整備することができます。Sansanの名刺管理について詳しくはこちらをご確認ください。

アプローチの流れを部署別に解説

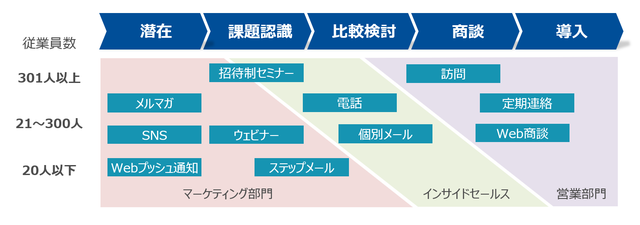

整備された顧客データベースの構築が成果を挙げる鍵となることを解説してきました。ここからは、正確な顧客データベースを活用して、リードナーチャリングでさらなる成果を挙げる方法を紹介します。ポイントは「ターゲット企業」と「見込み顧客の購買プロセス」の2軸でアプローチ施策を分けることです。

下図は、縦軸に「ターゲット企業」の従業員数(年商や会社所在地などの場合もあり)、横軸に「購買プロセス」を表しています。積極的に狙いたいターゲットには、購買プロセスの早い段階から積極的に架電や個別メールなどでアプローチし、信頼関係を構築しつつ、課題を把握していきます。一方、メインターゲットではない層には、ステップメールやシナリオメールなどのテックタッチで効率性を重視したアプローチをしていきます。

ステップメールとは

特定のユーザーに対して一定の期間に段階を踏んで複数のメールを配信するメールマーケティングの手法。

例えば、サービスのトライアルを3カ月無料で提供する場合、トライアル終了前に契約・購入をしてもらえるように2週間ごとにサービスに関する情報を記載したステップメールを配信する、といった形で使われます。

シナリオメールとは

会員登録や資料ダウンロードなどの、ユーザーの行動を起点として、あらかじめ設定した複数のメールを一定期間に配信するメールマーケティングの手法。例えば、マーケティングをテーマにした資料をダウンロードしたユーザーに対して、関連する資料の案内を2週間ごとに配信する、といった形で使われます。

マーケティング部門の役割

マーケティング部門は、主に課題が顕在化していない見込み顧客を中心に、メルマガやウェビナーなどで信頼関係を構築しながら、商談化の確度を上げていきます。また、メインターゲットではない層には、ステップメールを行いながら、見込み顧客とコミュニケーションを取っていきます。

インサイドセールスの役割

インサイドセールスでは、課題が顕在化していない、または課題が顕在化してきた見込み顧客を中心に、架電や個別メールなどでコミュニケーションを深めていきます。目的は、信頼関係の構築と、見込み顧客が抱えている課題の把握です。商談化の確度が上がれば、営業部門へパスしていきます。

また、インサイドセールスのもう一つの役割は顧客の声をマーケティング部門にフィードバックすることです。インサイドセールスは、多くの見込み顧客と話すため、顧客の潜在ニーズや架電で見込み顧客に刺さるトークスクリプト、市場のトレンドをいち早く捉えることができます。有益な情報を共有することで、マーケティング部は新たなコンテンツ作りやセミナー企画などのヒントが見つかりやすくなります。

営業部門の役割

営業部門は、インサイドセールスから受け取る商談化の確度が高い案件にアプローチし、商談化と受注を目指していきます。

また、営業部門のもう一つの役割は、インサイドセールスとマーケティング部門に結果をフィードバックすることです。商談化したのか、受注したのか、失注した場合はどうして失注したのかといった情報をフィードバックし、定量・定性データをためることで、リードナーチャリングのボトルネックとなっている箇所やマーケティング施策の効果測定が可能になります。例えば、特定の資料をダウンロードしたリードからの受注率が高いことが分かれば、そのリードを増やすための施策を打つことやリードナーチャリングに組み込むことで成果を上げることが期待できます。

リードナーチャリングの成果分析の方法

リードナーチャリングの施策を実施する際は、効果測定と改善のPDCAサイクルを回すことによって商談化率や受注率などの精度を高めていくことが大事です。顧客データベースが整備されていれば、改善の積み重ねが大きな成果につながるでしょう。成果分析は、各部門のKPIを基に行います。

KPI設定の例

マーケティング部門、インサイドセールス、営業部門の役割が分かれている場合は、下記のKPI設定が例として挙げられます。

マーケティング部門 |

|

|---|---|

インサイドセールス |

|

営業部門 |

|

このKPIを基に、リードナーチャリングの成果分析を行います。以下に、具体的な成果分析の方法を紹介します。

メルマガ、ステップメールの場合

メールによるナーチャリングの成果分析は、「開封率」「クリック率」「コンバージョン率」の三つの指標で行います。ECサイトでは到達不能率、購読解除率などの指標も意識した方が良いですが、配信母数が少ないBtoBなどの場合ではこの三つの指標で十分です。

メール開封率(数)

HTMLメールで配信し、リードがメールを開いた割合や総数を計測します。メールの開封率は、展示会・セミナー後のお礼メールで25~50%、メルマガで10~20%、ステップメールで20〜40%程度を目安にしたいです。

上記の数値と比較して、著しく悪い場合は、メール件名や配信する曜日・時間帯を改善していきます。

クリック率(数)

配信したメール総数のうち、メール内のURLがクリックされた割合や総数を計測します。クリック率は、メルマガで1.5%、ステップメールで10〜15%程度を目安にしたいです。

上記の数値と比較して、著しく悪い場合は、配信するコンテンツの見直しやCTA(Call To Action/行動を促すフレーズ)をクリックしたくなる表現に変えるなどで改善していきます。

コンバージョン率(数)

配信したメールを開きURLがクリックされたものの内、ウェビナー申し込みや資料ダウンロードなど、あらかじめ設定したコンバージョンにつながった割合や総数を計測します。メールを受信したリードに「この情報が欲しかった」と思われることがコンバージョンにつながるため、有益な情報の提供を心がけなければなりません。

ウェビナー、セミナーの場合

ウェビナーやセミナーは、見込み顧客との信頼関係の構築をはじめ、見込み顧客の理解度を上げ、購買意欲を高める効果があります。この施策の成果分析指標は見込み顧客の購買プロセスのステージによって異なるため、一概には定義できませんが、「申込者数(参加者数)」「資料ダウンロード数」「開催後のアポ獲得数」などの指標で行うことが多いです。

- 自社の認知度向上を目的として、申込者数を追いかける

- 信頼関係の構築と理解度向上を目的として、資料ダウンロード数を追いかける

- 商談化を目的として、アポ獲得数を追いかける

セミナー、ウェビナー開催後はアンケートに答えてもらいやすい状況のため、受講者にヒアリングをして生の声を聞き、次の施策に生かすことが重要です。

商談化した場合

商談化した際は、最終的なステータス(受注/失注/保留など)とその理由を全社で共有するべきです。このフィードバックがあると、インサイドセールスやマーケティング部門はリードナーチャリング施策のPDCAサイクルを回すことができます。特に失注理由は重要で、パターンが限られていることも往々にして考えられます。この失注理由を分析し改善することで、リードナーチャリングの大きな成果につながることが期待できます。

正確な顧客データベースの構築がリードナーチャリングの質を向上

新型コロナウイルスの影響によって、既存の顧客接点を活用して商談を創出するリードナーチャリングのニーズが高まっています。一方で、リードナーチャリングで成果が上がらず悩んでいる企業も少なくありません。成果を挙げるためには、社内のあらゆる部門の顧客接点をデータベース化すること、そのデータベースを正確で最新な状態に保つことが不可欠です。

営業DXサービス「Sansan」は、企業のリードナーチャリングを後押しする顧客データベースの構築はもとより、全社の接点を可視化し、活用できるさまざまな機能が備わっています。

3分でわかる Sansan

営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部