- ビジネス全般

チャットやビデオ会議ツールで、リモートワークでも社内外を問わずコミュニケーションを円滑に

公開日:

更新日:

※本記事は2022年7月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。

リモートワークを導入する企業が増える中、メールでは反応が鈍く、そもそも内線も使えないという状況が増えました。そして、これにより社内コミュニケーションが滞りがちだという悩みの声も頻繁に聞かれるようになっています。

そんな悩みを解決すべく、現在、ビジネス上のコミュニケーションをスムーズにするツールが数多く登場しています。本記事では、コミュニケーションツールの概要や、リモートワーク導入によるコミュニケーション不足を解消する方法について解説します。

目次

業務効率化に欠かせないコミュニケーションツール

ビジネスにおけるコミュニケーションツールとは、社内での意思伝達や情報共有を円滑に行うためのツールのことです。

今まではメールがその役目を果たしていたという企業も多いかと思います。しかし、新たに登場したコミュニケーションツールはSNSのメッセージツールと同じように宛名や挨拶文なしで、話すようにスムーズでスピーディーなやりとりが可能です。リモートワークが普及する前から導入していた企業も多く、今や業務の効率化を目指すうえでは欠かせない存在となっています。

コミュニケーションツールの特徴

今まで情報共有の場として朝礼や面談が行われてきましたが、コミュニケーションツールはそれらの方法よりも効率的で伝達ミスを防ぐのに役立ちます。というのも、コミュニケーションツールはいつでも過去のやりとり(ログ)を簡単に見返せるうえに、必要な情報をタイムリーに共有することができます。多くの企業で人手不足という課題を抱えている今、情報共有にかかる手間や時間を減らすツールの必要性は高まっています。

また、手間なくスピーディーに情報共有できるため、チームで迅速な対応を行うこともでき、問題が発生したとしても改善までのスピードを上げることができるという特徴もあります。

コミュニケーションツールの種類

そんなコミュニケーションツールにもさまざまな種類がある。それぞれの特徴を比較しながら 、自社の環境や目的に合うものを選びましょう。

チャット

メールよりもラフに利用することができ、タイムリーなやりとりに向いています。いちいち挨拶文や定型文を作成する必要もありません。ツールの機能も充実しているため、コミュニケーションがはかどりやすいくなります。

例えば、以前届いたメッセージを引用しながら会話をしたり、絵文字などを用いて柔らかい印象を与えることができるだけでなく、簡単にファイル共有などもできるといった機能が充実しています。オフィスで同僚と行うような気軽な情報共有に向いています。

グループウェア

グループ内でのコミュニケーションが円滑になるツールです。メールだと未読のままになってしまったり、送られてきた大量のメールの中から必要な情報を探し出す手間がかかったりすることが多くなります。

しかし、グループウェアはファイル共有やグループビデオ会議、掲示板といった機能があるため簡単に情報を整理することが出来るので、複数のメンバーとのコミュニケーションに長けているツールと言えます。

SNS

SNSとは「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略語で、同じ趣味を持つ人同士で、交流を持つのに役立つツールです。スマートフォンやタブレットでも利用できるため、場所を選ばずにコミュニケーションをとることができるのが特徴です。

個人で登録、利用することが前提のため相手の了承が必要ではありますが、社外の人とのコミュニケーションに利用されることも多いツールです。

リモートワーク導入が進むことで起こる組織内のコミュニケーション不足

新型コロナウイルス感染症の影響で、企業のリモートワーク導入が進みました。リモートワークは、自宅の好きな環境で仕事ができるメリットがありますが、一方でチームメンバー同士、マネージャーとメンバー間、社外との打ち合わせなどでリアルなコミュニケーションが十分にとれないことを課題としているマネジメント層も増えています。

2020年9月末に東京商工会議所が実施した「テレワークの実施状況に関するアンケート」によると、緊急事態宣言発令以降からリモートワークを実施した企業の課題について「社内のコミュニケーション」と回答した企業が最も多く、57.4%にのぼるという結果が出ています。リモートワークでも、十分なコミュニケーションをとれる環境を企業は整備していく必要があることがわかります。

まずは、コミュニケーション不足で生じる業務上の課題を整理しましょう

組織内のコミュニケーションが滞ることで、業務にさまざまな悪影響が出ます。業務上の課題を整理し、その原因を考えてみましょう。

コミュニケーション不足によって生じる三つの課題

まずはコミュニケーション不足によって生じる問題を挙げて、業務上の課題を整理していきます。

メンバー同士のコミュニケーションがとれないことで、組織が停滞し生産性の低下につながる

- 取りかかっている業務がバッティングする

- 同僚からのサポートやアドバイスが受けづらい

- 返事がくるまで作業が止まってしまう

メンバーの適切なマネジメントができない

- 業務の進捗がわからない

- 過程が見えないため、成果だけで評価するしかない

- モチベーション管理が難しい

リモートワーク中に入社した新入社員の教育が難しい

- 先輩・上司の仕事ぶりを直接見て覚えられない

- チームメンバーに話しかけるタイミングがわからない

- 同期とも話せず仲良くなれないので、悩みを分かち合える相手がいない

- 孤独でモチベーションが保てない

リモートワークで意志疎通が難しい原因

課題を整理してみると、コミュニケーションが不足するのは環境とシステムに原因があることがわかります。

環境

自宅・あるいは会社など、別々の場所で業務を行っているので、同じ部署であっても顔を合わせない。

システム

わざわざ電話やメールをするほどのことでもない事項は連絡をためらってしまう。電話やメールは気軽にできない雰囲気がある。

齟齬の原因は、顔を合わせない・電話やメールがしづらいことにあることが考えられます。リモートワークで社内外のコミュニケーションに苦労しているのであれば、まずこの二点を解消できるよう、改善していきましょう。

リモートワークで円滑なコミュニケーションを生み出すための工夫

直接会えないリモートワークでは、組織としても個人としても積極的にコミュニケーションをとる工夫をしていくことが必要です。以下に工夫の一例を紹介します。

- 朝礼や1on1など、コミュニケーションをとる時間を作る

- 新入社員は先輩・上司がフォローする

- オンラインランチや飲み会を行う

- 業務の進捗状況を日報でチーム内に共有する

- いつでも電話・チャットなどをしてよい雰囲気を作る

- 仕事に関係のない日常会話や、雑談を大事にする

- 業務上の課題に合うコミュニケーションツールを導入する

大事なのは、上長や先輩などからコミュニケーションをとるよう働きかけることです。新入社員や後輩は「今、テレビ電話で話しかけてよいのだろうか」「ささいなことでメールをしたら面倒だと思われないか」などと考えてしまいがちで、なかなか話しかけにくいもの。配慮の壁を壊しコミュニケーションを円滑にするためには、ぜひ上長からコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。

コミュニケーションツールを導入するメリット

これらの問題を解決するのに最適なサービスがコミュニケーションツールです。

利用することで連絡作業の効率化はもちろん、オフィスで顔を合わせていたときに可視化できなかった社員の発言や行動なども共有することができるようになります。

リモートワークでも風通しのよい職場が作れる

コミュニケーションをとりやすい環境にすることで、社員間でのノウハウの共有が可能になります。ノウハウの共有は社員の育成にもつながり、また、そのようなコミュニケーションができれば、業務の相談や情報共有もしやすい風通しのよい職場を作りやすくなり、リモートワーク環境下でも社員同士でよい関係性を築く手助けにもなります。

把握しづらかった貢献度の可視化

口頭で行われる会議やオフィスでの情報共有では可視化されにくい従業員の貢献度も、コミュニケーションツールを利用すれば、発言や行動がログとして記録され可視化されるため人事評価に繋がりやすくなります。

評価されやすい環境は、社員のモチベーション維持にも役立つだけでなく、自発的に情報を発信することや、明確なデータが求められるため業務全体のクオリティーの向上も期待できます。

誰でもいつでも、業務の流れを把握できる

過去のログを見れば業務の流れがひと目で把握できるため、新しい社員でも一連の流れを把握しやすいというメリットがあります。

また、気軽に報告・連絡・相談が行えるため、スムーズに業務を覚えることができるでしょう。マネジメントする際にも、業務全体の進行度をすぐに把握できるため、作業の効率化が期待できます。

社内外とコミュニケーションができるツールを選定

コミュニケーションをとれる環境作りとあわせてコミュニケーションの活性化を実現するためには、次のポイントも検討することが重要です。

- 社内の課題を満たすツールか

- 使い方が簡単か

- セキュリティーの問題をクリアしているか

また、社外ともコミュニケーションがとれるツールを導入することで、ツールの活用の幅を広げることができます。導入効果を最大化するためにも、できれば社外ともコミュニケーションがとれるツールを検討しましょう。

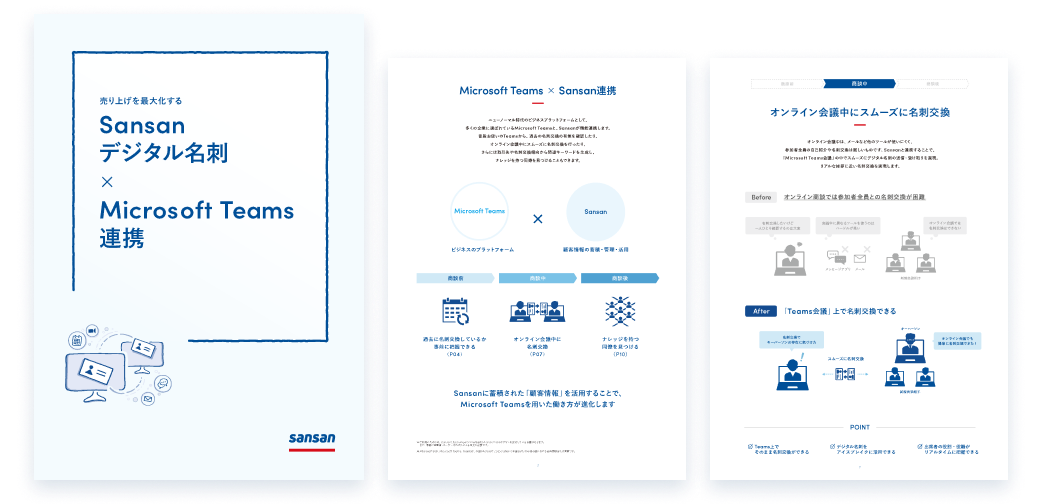

商談時のコミュニケーションも活性化させる、SansanとMicrosoft Teamsの機能連携

営業DXサービス「Sansan」は、Microsoft Teamsと連携することで、社外とミーティングを行う際、事前にオンライン名刺交換が行うことができます。

ビデオ会議ツールを利用する商談は、直接顔を合わせることがないため服装やたたずまいなどがわからず相手に関する情報はどうしても少なくなります。また資料を画面共有で表示しながら説明することが多く、ウェビナーのようになってしまいがちです。

商談前に名刺交換をしておけば、相手ことのを把握した上で商談に臨むことができるので、アイスブレイクの話題も出しやすく、不意の事態に慌てることもなくなります。

Sansan デジタル名刺×Microsoft Teams連携

Sansanのデジタル名刺とMicrosoft Teams連携について、ご利用の流れや、活用メリットについて説明した資料です。

ライター

営業DX Handbook 編集部